Angesichts der alarmierenden Warnungen von Experten über die Auswirkungen des Klimawandels, die in den jüngsten Studien der Boston Consulting Group[1] (BCG) und der Universität Cambridge dargelegt wurden, stellt sich die Dringlichkeit, mit der klimabezogene Investitionen getroffen werden müssen, als immer drängender heraus. Obwohl der wirtschaftliche Nutzen von Klimainvestitionen klar sei, werde er aber nicht allgemein verstanden, kritisieren die Autoren und listen deshalb noch einmal auf:[2]

- – Klimawandel untergräbt Wirtschaftswachstum und Widerstandsfähigkeit; Klimamaßnahmen würden 11% bis 27% des kumulierten BIP bis 2100 sichern

- – Die erforderlichen Investitionen in Klimaschutz und Anpassung entsprechen nur 1 bis 2 % des kumulierten BIP bis 2100

- – Jährliche Investitionen müssen jedoch bis 2050 um das Neunfache für den Klimaschutz und das Dreizehnfache für die Anpassung an den Klimawandel gegenüber dem heutigen Stand steigen

- – Viele Kosten des Klimaschutzes fallen vor 2050 an, aber der größte Teil des wirtschaftlichen Nutzens wird nach 2050 spürbar sein.

„Allein aufgrund der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen eines Scheiterns gibt es gute Argumente für Investitionen in Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Wenn die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf 3°C ansteigt, könnte die kumulierte Wirtschaftsleistung um 15 % bis 34 % sinken. Alternativ könnten Investitionen in Klimaschutz und Anpassung in Höhe von 1 bis 2 % die Erwärmung auf 2 °C begrenzen und die wirtschaftlichen Schäden auf 2 bis 4 % reduzieren. Diese Nettokosten der Untätigkeit entsprechen 11 % bis 27 % des kumulierten BIP – das entspricht dem Dreifachen der weltweiten Gesundheitsausgaben oder dem Achtfachen des Betrags, der benötigt wird, um die Welt bis 2100 über die Armutsgrenze zu bringen.“

Der Bericht macht deutlich, dass der Klimawandel das Wachstum verlangsamt und die Widerstandsfähigkeit schwächt und somit die kollektive Fähigkeit behindert, viele gemeinsame Prioritäten von Gesundheit bis Sicherheit zu erreichen. „Die Forschung zu den Auswirkungen des Klimawandels in allen Regionen und Sektoren nimmt rasch zu“, sagte Kamiar Mohaddes, außerordentlicher Professor für Wirtschaft und Politik an der Cambridge Judge Business School und Direktor des climaTRACES Lab der Universität Cambridge. „Was auffällt, ist, dass Produktivitätsverluste – und nicht nur Kapitalvernichtung – die Hauptursache für den wirtschaftlichen Schaden sind. Es ist auch klar, dass der Klimawandel in allen Ländern und in allen Sektoren zu Einkommenseinbußen führen wird, und zwar nicht nur in der Landwirtschaft und anderen Sektoren, die gemeinhin mit der Natur in Verbindung gebracht werden, sondern auch in den Bereichen Verkehr, Fertigung und Einzelhandel.“

Investitionen in den Klimaschutz müssen in den Vordergrund gerückt werden

Die Autor:innen der Studie betonen: Abschwächung ist das kosteneffektivste Mittel zur Verringerung der wirtschaftlichen Schäden des Klimawandels; sie kann das 5- bis 14-fache der ursprünglichen Investition einbringen. Gleichzeitig ist die Anpassung entscheidend für die Minimierung der Schäden, insbesondere in den nächsten Jahrzehnten. Um die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf 2°C zu begrenzen, müssen die Investitionen in die Eindämmung um das Neunfache und in die Anpassung um das Dreizehnfache bis 2050 steigen. Die Herausforderung liegt in der zeitlichen Planung der Investitionen in den Klimaschutz – 60 % müssen vor 2050 getätigt werden, während 95 % der wirtschaftlichen Schäden, die durch Untätigkeit entstehen würden, erst nach diesem Zeitpunkt eintreten.

„Die wirtschaftlichen Argumente für Klimamaßnahmen sind klar, aber noch nicht allgemein bekannt und verstanden“, sagte Annika Zawadzki, BCG-Geschäftsführerin und Partnerin und Mitverfasserin des Berichts. „Investitionen in Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel könnten sich bis zum Jahr 2100 etwa verzehnfachen.

Die fossile Wirtschaft agiert negativ

Die jüngste Analyse des britischen Klima-Thinktanks Influence Map zeigt, dass die Hälfte der weltweiten fossilen Treibhausgas-Emissionen auf das Konto von nur 36 Konzernen geht. Dabei nehmen staatliche Player wie die saudi-arabische Erdöl-Gesellschaft Saudi Aramco die vordersten Plätze in dem Negativ-Ranking ein. Der Thinktank erstellt jährlich Bilanzen des CO2– und Methan-Ausstoßes der großen Emittenten weltweit, die Erdöl, Erdgas und Kohle sowie Zement produzieren. „Carbon Majors Report“ heißen diese Berichte. Die Zementproduktion wurde mit aufgenommen, weil sie neben den fossilen Rohstoffen einer der wichtigsten Posten beim CO2-Ausstoß ist.

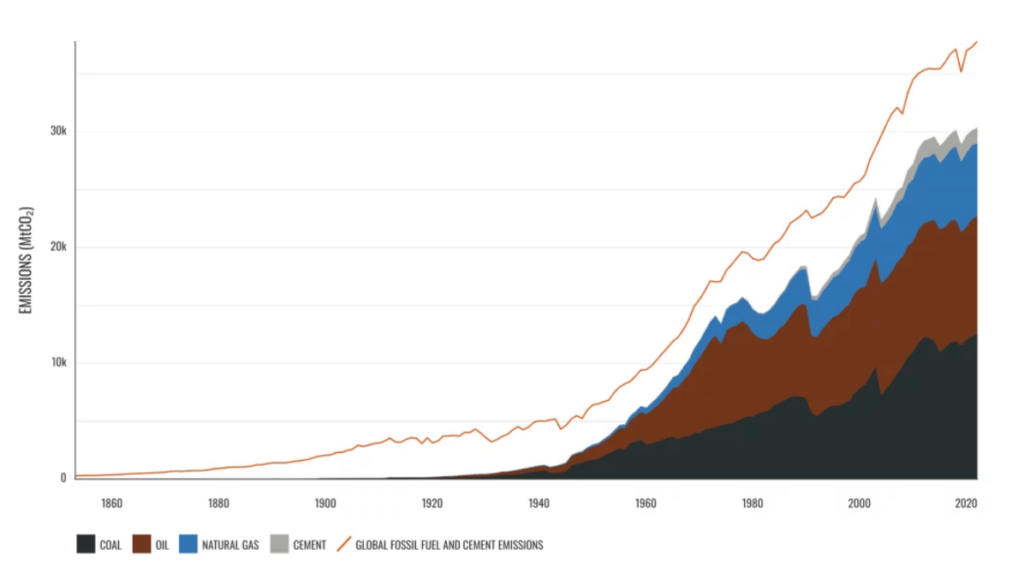

Die Emissionen der für den aktuellen Report untersuchten 169 Großunternehmen betrugen 2023 rund 34 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent oder 78 Prozent des Gesamtausstoßes aus dem fossilen Sektor. Die Hälfte der Gesamtemissionen geht auf besagte 36 Unternehmen zurück. Kohle hatte insgesamt einen Anteil von 41 Prozent der Emissionen, Erdöl 32, Erdgas 23 und Zement vier Prozent.

Globale CO2-Emissionen von 1854 bis 2023: Der Umkehrpunkt ist noch nicht auszumachen, weder bei Kohle noch bei Öl und Gas oder Zement. (Bild: aus der Studie)

Tatsächlich passen die Geschäftsstrategien der fossilen Konzerne nicht zu den Klimazielen, wie sie im Pariser Klimaabkommen fixiert sind, nämlich zu einer Begrenzung der Aufheizung bei deutlich unter zwei Grad und möglichst bei 1,5 Grad. Die Welt erlebt derzeit sogar ein Rollback bei den Ambitionen.

Und das nicht erst seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Erdöl- und Erdgasproduktion der USA als Nummer eins im Weltmarkt noch weiter auszuweiten. Zuletzt haben auch wichtige Energiemultis mit Sitz in Europa wie Shell, BP und Total ihre eigenen Mittelfrist-Ziele zur CO2-Reduktion und zu Investitionen in erneuerbare Energien wieder abgeschwächt. Vorreiter dieser Bewegung war Shell. Dessen Vorstandschef Wael Sawan hatte die Ölförderung 2023 wieder hochgefahren und investierte 2024 rund 25 Milliarden Euro in die Öl- und Gasgewinnung.

Influence-Map-Analyst Emmett Connaire kritisierte die Geschäftspolitik der Energiekonzerne: „Trotz globaler Klimaverpflichtungen erhöht eine kleine Gruppe der weltweit größten Produzenten fossiler Brennstoffe die Produktion und die Emissionen erheblich.“ Die vorgelegte Studie unterstreiche den großen Einfluss dieser Unternehmen auf die Klimakrise. Der Datensatz biete daher eine Basis für die Bemühungen von Politik und Zivilgesellschaft, unternehmerische Verantwortung durchzusetzen. Die Carbon-Majors-Daten sind bereits mehrfach in den USA und anderen Ländern in Gesetzgebungsverfahren und in Auseinandersetzungen vor Gericht genutzt worden.

Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, betonte die globale Verantwortung der „Carbon Majors“: „Während einige wenige profitorientierte Unternehmen die Infrastruktur für fossile Brennstoffe weiter ausbauen, treffen die Klimakatastrophen die Regionen am härtesten, in denen die Menschen am wenigsten dazu beigetragen haben, was das Leben von Millionen Menschen beeinträchtigt und uns näher an unkontrollierbare Kipppunkte bringt.“

Das Wenige ist den Fans der fossilen Welt schon zu viel

Die Folgen des fortschreitenden Klimawandels sind nicht mehr zu verdrängen. Die Welt wird immer wärmer. Nach Daten des Klimalandesdiensts des EU-Programms Copernicus war das Jahr 2024 1,6 Grad wärmer als die geschätzte Mitteltemperatur von 1850 bis 1900. Zugleich waren die letzten zehn Jahre (2015–2024) die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Für die meisten Regionen, darunter Nordamerika und Europa, werden hohe Einkommensverluste prognostiziert, wobei Südasien und Afrika am stärksten betroffen sind. Insgesamt werden die jährlichen Schäden im Jahr 2050 auf weltweit rund 38 Billionen geschätzt. Diese Schäden resultieren hauptsächlich aus dem Temperaturanstieg, aber auch aus Veränderungen bei den Niederschlägen und der Temperaturvariabilität. Die Berücksichtigung anderer Wetterextreme wie Stürme oder Waldbrände könnte sie noch weiter erhöhen.

Angesichts dieser Tatsachen und Perspektiven mutet der Verlauf der Auseinandersetzung um die von den GRÜNEN durchgesetzten 100 Mrd. für Klimaschutz absurd an. Nur wenige Tage vor Abschluss der gemeinsamen Vereinbarung mit der „KleiKo“ (CDU/CSU/SPD) hatte CDU-Chef Friedrich Merz den GRÜNEN hämisch zugerufen „Was wollen Sie denn noch?“, als diese sein 50 Mrd. Angebot für Klimaschutz zurückwiesen. Die Grünen haben als zukünftige Oppositionspartei den künftigen politischen Regierungsbeteiligten inhaltliche Ausrichtungen abgerungen. Auch das Ziel, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, soll in der neuen Vereinbarung verankert und zudem im Gesetz festgeschrieben werden, dass es sich bei den Finanzmitteln um »zusätzliche Investitionen« handelt. Mit dem von den Grünen erreichten Verhandlungsergebnis muss die zukünftige Regierungspolitik zumindest programmatisch nicht nur den Kampf gegen den Klimawandel bei der Modernisierung der Infrastruktur berücksichtigen. Das hat aber sofort Kritik von Politikern aus CDU und FDP ausgelöst. „Die vage und politisch geprägte Zielgröße eröffnet ein Einfallstor für klagefreudige Lobbygruppen, die durch strategische Klagen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen könnten“, hatte dagegen Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Daniel Peters eingewandt. „Das ist eine Katastrophe für unser Land. Die Klimaneutralität 2045 ins Grundgesetz zu schreiben, führt zur Deindustrialisierung unseres Landes“, sagte dazu auch der FDP-Haushaltspolitiker und bekennende Klimaskeptiker Frank Schäffler[3] dem „Tagesspiegel“. Er warnte für die Zukunft vor Klagen vor allem der Deutschen Umwelthilfe „bei jeglichen Infrastrukturmaßnahmen“. Als ob die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den von Deutschland im Pariser Klimaschutzabkommen eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen einfach ignoriert werden kann.

Die geplanten Investitionen in die Infrastruktur und insbesondere die vorgesehenen 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz markieren einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft. Denn trotz aller Verhinderungsstrategien gilt immer noch: Jedes zehntel Grad zählt.

Björn Radke (OV-Trave-Land/GRÜNE/Bündnis 90

[1] https://www.bcg.com/ja-jp/press/12march2025-economic-case-climate-investment.

[2] Hier einige der Ergebnisse des Berichts der Boston Consulting Group (BCG), der Cambridge Judge Business School und des climaTraces Lab der Universität Cambridge, Too Hot to Think Straight, Too Cold to Panic: Landing the Economic Case for Climate Action with Decision Makers“,

[3] Christian Stöcker hat in seinem Buch „Männer, die die Welt verbrennen“ ab Seite 174 ausführlich die Vernetzung und Aktivitäten Schäfflers in der Welt der fossilen Akteure beschrieben. Sein Kampf gegen das GEG („Heizungsgesetz“) hat viel zur Verzögerung und Diskreditierung des GEG beigetragen.

Artikel kommentieren

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.